|

周末带儿子出去疯,追球的时候他摔倒了,摔破了胳膊肘。 第二天去我爸那吃饭,他看见他孙子胳膊肘上的伤,批评我:“你们现在这岁数的人,真不像当爹妈的,带孩子怎么那么粗糙呢?就不能精心点吗?” 我说:“男孩子好动,磕磕碰碰难免,小男孩谁不是一身伤?” 我爸:“他自己出去摔了也就罢了,跟你出去摔了,你能说你没责任吗?还是得经点心!孩子摊上你够受罪的。” 我说:“家长管太多不好,下次他就摔不着了。不经历风雨,怎么见彩虹,小风雨也是风雨,小彩虹也是彩虹啊。” 我爸:“你小时候我怎么没让你见天儿的经历小风雨呢?” 我本来还想象征性的再**上几个回合,听到这话后,我只有沉默,陷入了深深的沉思。

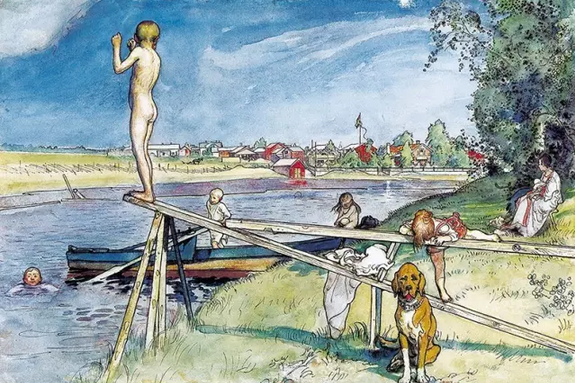

《绝好的浴场》 1896年 我六岁。或者是不到六岁。 那是一个寒冬,忘了是不是数了九,天寒地冻。 那个礼拜日我妈值班,我爸懒得做饭,带我去我奶奶家蹭饭,下午我妈下班直接过来会合。 吃完午饭,我爸开恩说:“我带你去日坛公园玩去吧!” 那年头,冬天的日坛连狗都不去。我不想去,但是我爸拉着我走了。 果然整个公园都没什么人。 日坛中间原来有个小人工湖,严格说是个池子。湖面没有完全冻上,只是微微结了一层薄冰。我蹲在湖边用树枝子够冰片儿。玩了一会,有点起风,我爸就催我回去。 我本来是不想来的,他偏要带我来,现在玩的正是带劲的时候,又要我走,我哪儿会痛快答应? 他催了两次无果,就威胁我说:“你不走,我自己走了,一会你自己回家啊!” 我用树枝子拍打着冰面,没抬头。于是他就真的转身走了。 我丝毫没有害怕,我知道他当然只是吓唬我,他躲到了远处的一棵树后,漏了一下头儿,我看见他了。 我继续够着冰。 离我稍远的湖面上有一片冰,格外美好,格外晶莹,我好喜欢,我要得到它。于是我为了得到它,一努力栽到了湖里。 我在掉到湖里的一刹那,脑子很清晰,特意高喊了一声“啊”代表救命。掉到湖里的瞬间,我转了个身,为的是能抓住湖岸。这是本能。 我们小时候,人人过冬全靠一身硬货:最外是一身棉衣棉裤,棉衣棉裤里有毛衣毛裤,毛衣毛裤里是秋衣秋裤,大人孩子离远了看都是一个球儿。托儿所放学接孩子,就像一群屎壳郎集体滚屎球一样壮观。 刚掉到湖里,因为有冰,我没有马上沉下去,只有半个身子。但身上里三层外三层的硬货开始迅速吸水,我自身负重极大增加。 我用手抠着湖边的山石,以便不漂到湖中间,同时双脚急速乱蹬池壁,企图通过高频率的蹬踹实现飞檐走壁的效果。 但是我当时穿的棉鞋,鞋底子是塑料的,很滑。在陆地上遇到冰的时候,这鞋底能带我划上老远,这是很大的乐趣,然而当时,却成了阻挠我飞檐走壁的最大障碍之一。 我并没有来得及害怕或者慌乱,只是不断的重复着“急速乱蹬上来一点,然后就迅速沉下去”,然后终于我体力不支,再也支撑不住了,我无能为力的让自己下沉,此时,巨大的恐惧终于将我吞噬,但我浑身已没有力气,毫无办法,只能任由自己沉下去,沉下去,沉下去,水没过了我的脖子…… 然后我脚就碰到了湖底的地。 我踏实的站在了湖里。 冬天,寒风里,一个孩子,静静的站在冰水混合物里,只露着头,等待体力的恢复,这他妈从哪看都是武侠小说里马上要混出来的主角啊。 我不忘初心,在水里还走了两步把那片冰拿在手里,扔到了岸上。我为我自己感到自豪。我太他妈冷静了。 大约1分钟后,我觉得我恢复了体力,开始尝试上岸——这次并没有采取急速乱蹬的方式,而是一步一脚印的慢慢的,爬了上来。 整个过程持续了三到五分钟。 当我哆哆嗦嗦的走到我爸藏身的那棵树后,他背着身儿正在抽烟。 回家的路上,我俩谁也没有说话。 我的棉衣棉裤在寒风的吹拂下,结冰了,很硬,像穿上了一身盔甲,因为我的膝盖很难转弯,每迈一步都异常艰难,并且有着冰渣折断的声音。我的袖口儿和裤腿儿挂着冰溜子,我的脸上挂着大鼻涕。 走到我奶奶家住的那条胡同口,我爸用手拦住我。 “回家不要告诉你奶奶,还有你妈。” 我低头看了看我当时的样子,用现代的事物来形容,俨然是一架关节生锈的钢铁侠:架着胳膊,双腿笔直,腰板坚挺,威武雄壮。 我吸了一下鼻涕:“爸,我这样,瞒不住吧。”

《平安夜前日》局部 1892年 我七岁。 我爸工作调动,从东城到西城。家先搬了,学还没转。 早起来我爸骑着他那辆二八自行车,我坐在前横梁上,从王府井经东华门,穿东皇城根沿护城河,一路往西,最终到到达位于西城灵境胡同的小学。 每天如此。 有一天,我爸带我骑到皇城根,停了下来。 他抬手看了看表,跟我说:“我得先拉个屎。” 我已经习惯了。 这间公厕是一个标志性建筑,我爸经常骑到这儿,自然就开始召唤他留下买路屎。他的生物钟的闹铃经常被这间公厕触发。 时间久了,我有时候也会被触发。那天,我也被触发了。 “爸,那我也拉一泡。” 我爸点了点头,锁上了车。我俩走了进去。 这间公厕在上世纪80年代来讲条件算好的,不是大开间,而是每个蹲位被水泥板隔开,保证了私密性。这区别就像小旅馆的大通铺和小单间一样,有着天壤之别。 我在拉屎这事上特别事儿逼,爱好安静的我,最喜欢这样的厕所。我于是走到最里面蹲了下去。 我听到我爸在隔壁蹲下,点了一根烟。我踏实的放松了屁股开始工作。 过了一会,我听到隔壁我爸擦拭的声音,然后他提上裤子走了出去。 我感觉还没有完成,但为了不让我爸在外面等时间长,也开始了收尾工作。 此时,我听到了一个熟悉而清脆的声音。那是我爸那辆自行车开锁弹开时的“咔哒”声。 果然我爸等不及已经开锁了,我赶紧擦了起来。 而后几乎没有任何停顿的,踢车支子声,车链子滚动声,蹿几步的上车声,车胎碾压砂石声,一气呵成,连贯的传入了我的耳朵。然后就没声了。 我感到不对劲,糊弄了几下提上裤子跑了出去。 我爸和我爸的自行车都不见了。 然后我果断的追了起来。 在护城河边,一个帅气的男孩,像野狗一样,追着一辆骑得嗖嗖嗖的自行车,高喊着“爸你等会我!”这场景,周围群众一定以为催人泪下的电影《妈妈再爱我一回》的姐妹篇《爸爸求你等等我》正在拍摄吧。 我追上他,用手拉住后车架子,他车一歪停下来,转身做出要打人的架势。一看是我,小声说了声:“哟!” 到了学校门口,我走进去,我爸叫住我说:“回家别告诉你妈。”

《桥》 1897年 我八岁。 三年级的时候,因为一些特殊事件,我们学校放假两周。 其实那时我已经很大了,可以自己在家待着了。但因为那个特殊时期,我爸怕我自己在家待不住,出去乱跑危险,于是带我上班去。 我那一年个头长的很快,已经不能坐在他自行车的横梁上了,跟他出去都是跨着坐在他的后车架子上。后架子的坐感比横梁好一些,舒服而安稳。 我爸单位离家很近,骑车大约15分钟就到了。 那是一个初夏,天气还并不热,阳光很好,我坐在后座上左顾右盼,他骑着车,哼着京剧。两人心情都还不错。 那时候大街上没什么闲人,车也少,他很快就骑到了单位门口,看架势我爸减速准备停车,我正想着今天会跟他单位谁的孩子碰上,计划着今天的活动。 然后我爸一个漂亮的回旋踢,哼哼哈兮,右脚后跟儿精准的踹在我的右脸颊上,一脚把我从后架子上踹了下去。 我没有一点点防备 ,也没有一丝顾虑,大头朝下折倒在了我爸单位牌子下。虔诚而严肃。 把我踹下去的瞬间,我爸头都没回冒出一句:“卧槽,忘了带着你呢!”赶紧下了车回来看我。 我正坐在地上懵逼,胳膊肘流着血。 我哭丧着说:“爸,我还不如跟家待着呢!” 我爸说:“这不是怕你跟家待着不安全吗?来,擦擦血。”他递给我一张手纸。 “…………” 我用手纸按着胳膊肘,我爸:“疼不疼?” 我勇敢的摇了摇头。 “那你晚上回家别跟你妈说啊。”

从左到右:《尤尔夫和庞特斯 1894年、《布瑞吉和我》 1895年、《卡瑞和柯斯蒂》 1898年 八岁以后,我就很少跟他出去了,到哪都是自己去,他主动要求我也会婉拒,惜命的孩子早当家。 其实我爸不知道,我更小没有记事儿的时候发生的那些他叮嘱我妈“以后别告诉儿子”的事,我妈也都告诉我了。 步步惊心。 “听见没有,以后带孩子经点心,万一摔坏了,孩子多受罪,一天到晚毛毛躁躁,没个当爹的样儿!” 我被我爸的责怪拉了回来。 我点着头,嘴里应承,心里想着:“男人何苦为难男人。” 成长不易,且行且珍惜。

《农场》 1905年 这是一篇我笑着看完,回味过来又有点想哭的文章。 隔代照料、共同养育,难免有矛盾,难免互相埋怨,正如露脚脖儿说的,“那时候,我们第一次当孩子,他们也是第一次当爸妈。于是我们跌跌撞撞地长大,他们风风火火的老去。” 现在,我们第一次当爸妈,他们第一次当长辈,胆战心惊的看着我们鲁莽任性地养娃,生怕我们什么也不懂,把脆弱的小生命养坏了。 很多时候,他们的谨小慎微,他们的固执坚持,他们的无理取闹,都是因为不想我们重蹈他们的覆辙啊。 有时候也要感慨,我们就这么长大了,还“立业”了,“成家”了,真是不容易。长大后再回望,那些磕磕碰碰的小挫折,在成长的长河中真的算不了什么了。 养儿方知父母恩,有了孩子以后,更感激爸妈的付出。回忆起这些“回家别告诉你妈啊”的小细节,想起更多的不是爸妈的不靠谱,而是他们养育的不容易。毕竟,他们所处的时代,能把我们拉扯大,已经要耗尽洪荒之力了,哪能照顾到那么多“矫情”的小细节。 虽然长辈们喜欢感慨,一代不如一代哟,你们这些娇生惯养的80后、90后,连自己都照顾不好,就要养孩子了。但其实是一代更比一代强啊,因为我们都在为了孩子努力的成长,不要重复犯错呢。 养娃是一种修行,我们都会犯错,也都在努力变得更好。 所有的父母,都一样。 作者:二姐夫(微信公众号:露脚脖儿) 配图:《我们的家·我们的房子·我们的农庄》 |